嗨,朋友们,我是Lina,一个在海外助孕这个圈子里摸爬滚打了十多年的老顾问。说真的,每次看到越来越多的家庭踏上赴美生子的旅程,我的心里总像打翻了五味瓶——既有为他们实现梦想的兴奋,又藏着几丝挥之不去的担忧。记得去年,一位老客户握着我的手说:“Lina姐,这趟路太陡峭了,我怕自己走不过去。”她的声音里夹着疲惫和希望,那一刻,我明白了自己工作的意义:不是卖服务,而是当你们的桥梁。咱们今天就聊聊这股赴美生子热浪的缘由,让它从冰冷的数字变成你我肩并肩的故事。

这些年,赴美生子的趋势就像坐过山车一样,一路上飙。模糊地看,整个行业的热度至少翻了三四番,尤其是2020年后,不少家庭从观望转为行动,市场热得发烫。但亲爱的朋友们,这背后可不是简单的跟风——政策的风向一转,好多人的梦想就能被吹散或托起。就拿美国签证政策的变化来说,最近几年它像条狡猾的河,水位忽高忽低,有些家庭兴冲冲地计划着,最后一刻却被卡的签证拒之门外。我亲眼目睹了张姐的遭遇,她准备了整整一年,签证资料堆得像座小山,却因一个小疏漏被拒签,眼看着积蓄要打水漂,她哭得像个孩子,那种无助感至今刺在我心上。这不光是她一个人的痛,也是我的隐忧:作为顾问,我总在纠结,怎么帮大家避开这些雷区,又怕自己力不从心,辜负了你们的信任。

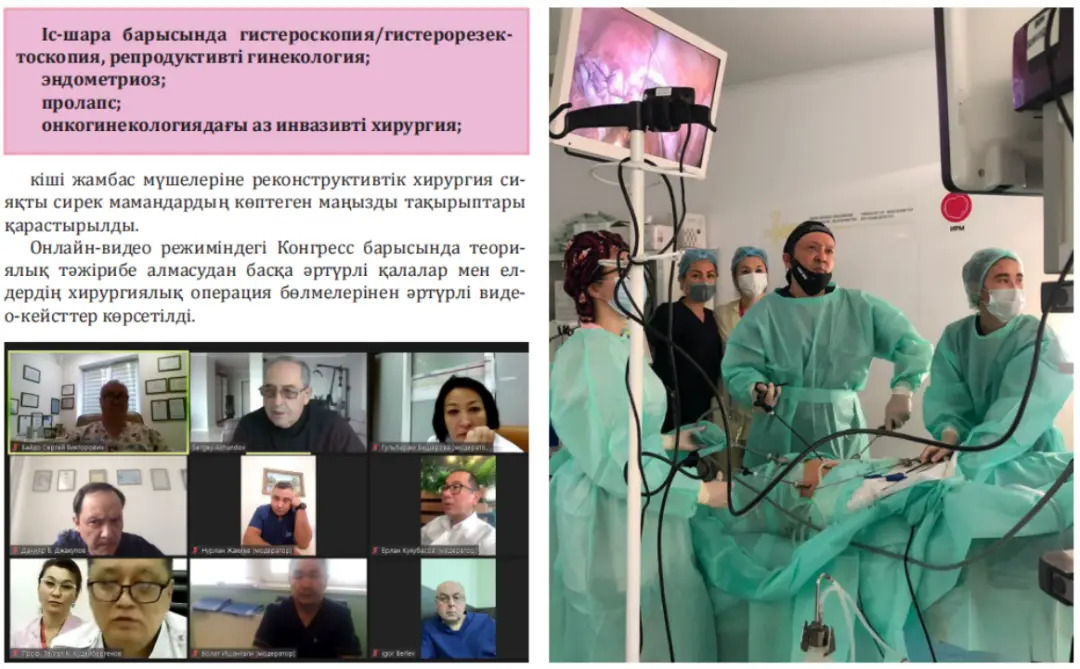

说到双方难处,从客户角度看,最大的疙瘩在于风险和不确定性。费用怎么控?医疗安全靠得住吗?文化差异会不会把孩子推入尴尬境地?这些困惑像网一样罩着你们,我能感受到每一次咨询时屏幕那端的焦虑:一位年轻妈妈半夜发来语音,声音发抖地问:“Lina,万一孩子生下来有问题,我们该咋办?”她吐露的数字是全家攒了五年的积蓄,实在不想打了水漂。而从我这头,挑战在于平衡专业和人性——流程再熟,也挡不住意外插曲,比如遇上医疗协调出岔子,我得连夜扛起责任去灭火。

好在,咱们一起走多了,就摸出些避坑的干货。政策这块儿,美国移民法常有微调,2025年新出的宽松条款让家庭团聚更便利,但别掉以轻心——备案准证材料时,务必找正规渠道,别贪小便宜。常识上,赴美生子不是万能钥匙,医疗体系差异大,别迷信“绝对安全”,得选正规医院合作。我常分享强情绪点:数据显示,完成整个流程的家庭,约八成反馈孩子后续身份问题处理更顺畅,但别忘了那两成的曲折:李哥的故事最触动我,他轻信了不良中介,搞砸了助孕环节,孩子生下来后身份卡壳半年,那份煎熬把他磨得憔悴不堪,最后靠专业团队才挽回。

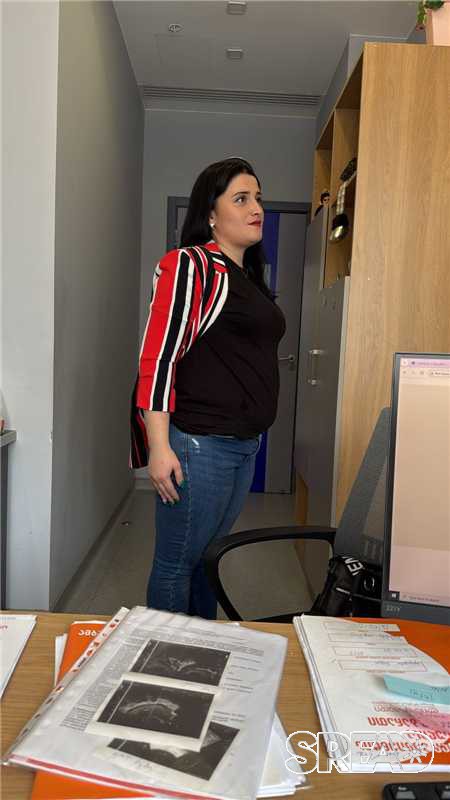

再来点实战小故事,帮你们接地气。记得王姐吗?她果断在政策收紧前行动,动作快得像风,从签约到孩子落地只用了9个月;预算控制在15万内,她乐得合不拢嘴,说“这趟值了”。而情感上,另一家助孕妈妈小陈的加入让她全程安心,小陈的细心照料让王姐在产房时泪流满面,直呼“这是亲姐妹般的支持”。反之,赵叔的故事就揪心了——他贪省事儿跳过基础检查,结果孩子出生后健康小问题折腾了三个月,多花了三倍钱,他说“早知道,就该听你的”。这些不是数字,是活生生的教训和温暖。

答疑时间到了,大家常搜的相关小问题,我挑三个说说:第一,“为啥赴美生子人数暴涨?”答:政策利好叠加教育资源诱惑,像美国身份能给孩子未来多开扇门,但风险依然在,得量力而行。第二,“费用高不高?”答:整体比本地高,但分档——基础包在10-20万间,关键是规划稳当别超支。第三,“助孕环节安全吗?”答:挑靠谱伙伴就行,比如助孕妈妈全程监护,医疗团队到位,安全系数就上来。

朋友们,赴美生子这股浪潮归根结底是家庭的赌注——赌孩子的未来,赌你们的勇气。别只盯着增长数据,它背后藏着血汗泪;我作为老顾问,真心建议:稳扎稳打,选对人,把风险压到最小。你们的价值在于那份坚持的爱,每趟旅程的终点都是崭新的起点。有困惑别闷着,随时加我微信 spreadhc 聊聊,咱们像老友一样推心置腹,帮你少走弯路。记住,梦想不孤单,我在这儿撑着你们呢。